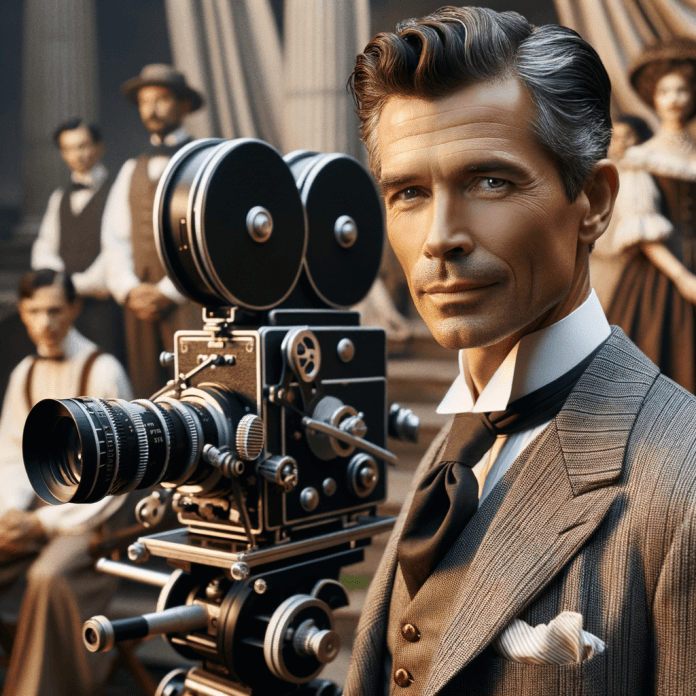

Approfondisci l’unicità artistica di Federico Fellini, esplorando come il suo stile visionario abbia ridefinito il linguaggio cinematografico con capolavori come “Amarcord” e “La Strada”.

Federico Fellini è uno dei registi più influenti e visionari del XX secolo. La sua capacità di fondere sogni, simboli e realtà ha ridefinito il linguaggio cinematografico, creando un’eredità che continua a ispirare cineasti e spettatori di tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo l’unicità artistica di Fellini, analizzando come il suo stile distintivo abbia dato vita a capolavori come “Amarcord” e “La Strada”.

Un Viaggio nel Mondo di Fellini

Federico Fellini è nato a Rimini nel 1920 e ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore prima di passare alla regia. La sua formazione artistica e la sua passione per il disegno e la scrittura hanno influenzato profondamente il suo approccio al cinema. Fellini ha sempre cercato di esplorare la complessità dell’esperienza umana attraverso una lente onirica e simbolica.

Il Linguaggio Cinematografico di Fellini

Il linguaggio cinematografico di Fellini è caratterizzato da una serie di elementi distintivi che lo rendono immediatamente riconoscibile:

- Simbolismo: Fellini utilizza simboli ricorrenti per esprimere temi universali come la ricerca dell’identità, la memoria e il desiderio.

- Onirismo: Le sue opere spesso sfumano i confini tra sogno e realtà, creando un’atmosfera surreale e affascinante.

- Personaggi memorabili: I personaggi di Fellini sono spesso eccentrici e complessi, riflettendo la varietà e la ricchezza dell’esperienza umana.

- Uso innovativo della musica: Le colonne sonore dei suoi film, spesso composte da Nino Rota, sono parte integrante della narrazione e contribuiscono a creare l’atmosfera unica delle sue opere.

Capolavori di Fellini: “Amarcord” e “La Strada”

Due dei film più celebri di Fellini, “Amarcord” e “La Strada”, illustrano perfettamente il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie universali attraverso una lente personale e visionaria.

“Amarcord”: Un Tuffo nella Memoria

“Amarcord”, uscito nel 1973, è un film semi-autobiografico che esplora i ricordi d’infanzia di Fellini nella sua città natale, Rimini. **Il titolo stesso, che significa “mi ricordo” in dialetto romagnolo, sottolinea l’importanza della memoria e della nostalgia nel film.**

Il film è un mosaico di episodi che catturano la vita quotidiana di una piccola città italiana durante il periodo fascista. Attraverso una serie di personaggi eccentrici e situazioni surreali, Fellini esplora temi come la crescita, la sessualità e l’autoritarismo. “Amarcord” è un esempio perfetto di come Fellini utilizzi il simbolismo e l’onirismo per creare un racconto profondamente personale e universale allo stesso tempo.

“La Strada”: Un Viaggio di Scoperta

“La Strada”, uscito nel 1954, è uno dei film più iconici di Fellini e ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero. La storia segue Gelsomina, una giovane donna venduta dalla madre a Zampanò, un artista di strada rude e violento. Il film esplora temi di amore, sacrificio e redenzione attraverso il viaggio dei due protagonisti.

“La Strada” è un esempio della capacità di Fellini di creare personaggi complessi e indimenticabili. Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina, è un personaggio dolce e innocente che rappresenta la purezza e la speranza in un mondo spesso crudele. La sua relazione con Zampanò, interpretato da Anthony Quinn, è al centro del film e illustra la lotta tra il bene e il male, la forza e la vulnerabilità.

L’Eredità di Fellini nel Cinema Moderno

L’influenza di Fellini sul cinema moderno è innegabile. Registi come Martin Scorsese, David Lynch e Terry Gilliam hanno citato Fellini come una delle loro principali fonti di ispirazione. Il suo approccio innovativo alla narrazione e alla rappresentazione visiva ha aperto nuove strade per il cinema, incoraggiando i cineasti a esplorare temi complessi e a sperimentare con il linguaggio cinematografico.

Fellini ha dimostrato che il cinema può essere un mezzo potente per esplorare la psiche umana e raccontare storie che trascendono i confini culturali e temporali. La sua capacità di fondere sogni e realtà, simbolismo e narrazione, ha creato un nuovo linguaggio cinematografico che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo.

Conclusione

Federico Fellini è stato un maestro del cinema che ha saputo trasformare i suoi sogni e simboli in opere d’arte senza tempo. Attraverso film come “Amarcord” e “La Strada”, Fellini ha ridefinito il linguaggio cinematografico, creando un’eredità che continua a influenzare il cinema moderno. La sua capacità di esplorare la complessità dell’esperienza umana attraverso una lente onirica e simbolica ha reso le sue opere universali e senza tempo.

L’eredità di Fellini è un invito a esplorare il potere del cinema come mezzo di espressione artistica e a continuare a sognare attraverso le immagini. Per ulteriori approfondimenti sulla vita e l’opera di Federico Fellini, si può visitare il sito della Fondazione Federico Fellini.